2杯め このブログに書かないこと

[[]]

ブログという木箱をこしらえて、自分の目や手や心を通り過ぎてゆくものの断片を、そのなかに放り込んでおこう。そう思った。

1年ほどまえからおれの興味はコーヒーに向いているから、箱の中身のけっこうな部分をコーヒーが占めるだろう。

ただし、コーヒーに関することのなかでも「これだけは入れたくないな」と思ったものがある。つまり、このブログには書かないこと、このブログではやらないこと、だ。

コーヒーのカッピング・テイスティングと呼ばれている行為。それについてはあまり触れたくないな、と思ったのだ。

厳密に言えばカッピングとテイスティングとは違うのだが、ここではひとくくりにしちまおう。10字でまとめれば「コーヒー豆の味の評価」のことだ。やりかたには様々な流派があるようだが、スタンダードなのはこんな感じ。

・挽いたコーヒー豆をカップに入れて香りを嗅ぐ。

・お湯を注いで香りを嗅ぐ。

・表面に浮かんだコーヒー豆をお湯のなかに沈めて香りを嗅ぐ。

・スプーンでコーヒー液を取り、口腔内に噴霧するように吸い込み、香りや味をチェックする。

・細分化された評価項目ごとに、専用のシートに点数を記入する。

とまあ、こんな流れのはずだ。主催する団体によって評価シートの項目や採点方法が変わってくるが、「コーヒーの香りと味に客観的な評価基準を設け、点数化・順位付けを可能にするための方策である。

カッピングと切っても切れない関係にあるのが、ここ10年ほどの間に勢いを増した"スペシャルティコーヒー" という名の流行だ。スペシャリティーではなく、スペシャ"ル"ティである。

それまで、コーヒー豆の種類はブラジルだのコロンビアだのといった国名で区別されていたのが、線の引きかたを細かくして、どの国の・どの地区の・誰の農場の・どんな精製方法を経た豆か? までが語られるようになった。場合によっては同じ農場のなかでも"どの区画か"にまで関心が及ぶ。

なんだかワインみたいである。コーヒーを語る際の用語も変わってきていて、テロワールだのミクロクリマだのフレーバーだの、やっぱりワインみたいだ。「コーヒー業界のなかで"ワイン業界みたいになりたい"と思っている勢力が力を増してきてるんだな」と感じられてしまう。

ついでに書いておくと、スペシャルティコーヒーという用語の厳密な意味は決まっていないらしい。ただし言葉の発生源は明らかになっていて、それは1978年、アメリカのエルナ・クヌッセン氏による発言だという。

"Special geographic microclimates produce beans with unique flaver profiles"というフレーズだ。

「下線部を訳せ」の問題みたいだが、「特殊な地理条件による気候のわずかなちがいによって、独特な風味をもつ豆がつくられる」といった意味だろう。主語のmicroclimatesがマクロクリマであり、クリマタスミはミスターマリックである。

スペシャルティコーヒーの定義については、田口護氏が鋭いことを書かれている。「(前略)思うに、定義してしまう『不都合』より、定義せず曖昧なままにしておく『好都合』を、みな暗黙のうちに了解しているようなのだ。」(『田口護のスペシャルティコーヒー大全』)

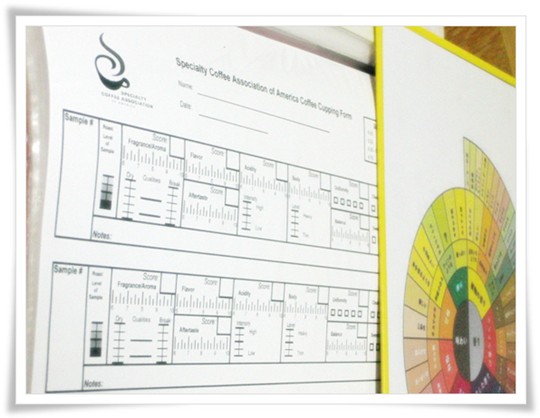

(SCAAのカッピンク採点用紙と

味覚表現を統一するためのフレーバーホイール)

いろいろ書いたが、要するに「素性がたしかで、品質の高い」コーヒーが、いま主流となりつつある。その品質を客観的に語るうえで必要となるのがカッピングだ。ここまではとくに問題ない。問題はないのだが、おれはどうにもケツのあたりが痒くなってくるのである。

そもそも、畳の上にいると妙に心の落ちつく平らな顔族である日本人に、テロワールだのフレーバーだのといった言葉は似合わない。カッピングでは別の種類のコーヒーの味が混ざって舌が混乱しないよう、口に含んだ液体をすぐに吐き出すのだが、この姿も醜い。口腔内にコーヒーを噴霧するための吸いかたも、見ていて気持ちのいいもんじゃない。商売上、カッピングが必要な人ならせざるをえないし、その方法でしか知覚できない風味があることも認める。同じやるなら恥ずかしがらずに堂々と「ズッ!」と吸うしかないとも思う、

でもね、勘違いした素人が「おしゃれでしょう」と言わんばかりに音を立ててコーヒーをすすり込んでる姿となると、こりゃ見られたもんじゃないよ。

だいたい、スペシャルティコーヒーがお手本としているワインからして恥ずかしい。いや、ワインそのものに罪はない。それをしたり顔で語る日本人が、見ていてじつにもう恥ずかしいんだ。本人にその意識がないぶん、こっちが2倍恥ずかしい。

グラスに注がれたワインをくるくる回すあの姿にしたって、我々日本人には似合わない。個人的な経験では、あの姿が様になってると感じた人をひとりしか見たことがない。これはもう、欧米コンプレックスなどではなく、「合わないんだからしょうがない」問題だと思っている。和装の欧米人が仮装にしか見えないのと同じだ。

「ワインはすばらしい酒だが、ワインを語る日本人は恥ずかしい」とおれは思っているのだ。同様に、スペシャルティコーヒーという流れには意味も意義も認めるが、その表層だけを撫でる素人はこっ恥ずかしい。と、こう感じているのである。

というわけで、カッピングについては自室でこっそり行うに留めて、ここには書かない。そういうこと。

1杯め 開店しました

初めてコーヒーを飲んだのは8歳の冬だった。

なんて書き始められれば格好がつくのだろうが、本当のところは覚えちゃいない。

母の方針だったのか、我が家では小学生がコーヒーを飲むことが禁じられていた。となればおれの初コーヒーはおそらく中学1年のときだったのだろう。

家にはドリッパーなどの気の効いたものはなかったはずだから、まちがいなくインスタントだ。それも、最近のような大粒のものではなく、細かい粒のやつ。角砂糖を3つくらい放り込んで、クリープもたっぷり入れて、苦味を甘さでごまかしながら飲んだのだと思う。ああ、いまでも砂糖をスプーンでいれるのに「いくつ?」と聞く人がいるね。匙なら単位は"杯"でよさそうなものだが、昭和中期のコーヒー文化の尾てい骨のようで、恥ずかしいようなくすぐったいような、妙な気分になる。

たぶん、最初のコーヒーをおれはおいしいと思わなかったはずだ。たいていの人のコーヒー初体験がそうであるように、"大人の味"と思って我慢して飲んだのだろう。背伸びの味。

それから30年以上の時間が経って、いまでは自分で生豆を焙煎し、気分によって抽出方法を変えてコーヒーを飲んでいる。ほぼ毎日飲む。多い日は7〜8杯飲むし、飲まない日があっても2日続くことはまずない。

豆の種類や焙煎の深さ、淹れる方法による味の違いも、そこはかとなくわかるようになった。

しかし「本当においしいと思って飲んでるのか?」と自問すれば、即答できない。好きである、とは言えるのに、おいしいかどうかがいまだにわかっていない。

うまく焙煎できたとか、ちょうどいい感じに淹れられたとか、部分の評価はできるが、おいしいかどうかは、じつはいまだに湯気の向こう側なのだ。おいしさだけなら牛乳のほうが何倍も上だと思う。

つまり、いつまで経っても、いくつになってもコーヒーは"背伸びの味"なんだ。

それでいいじゃないか。